Introduzione

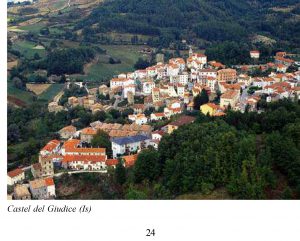

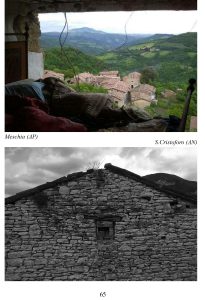

Da alcuni anni, e sempre con maggiore incisività, si parla delle aree interne in termini di possibilità invece che di problema, come era stato per tutto il ‘900. Nelle Marche, dove il modello industriale dell’insediamento produttivo diffuso aveva dato una parziale risposta al problema dello spopolamento dei paesi della fascia appenninica, la crisi ha coinciso con la scomparsa dei distretti e la sconfitta di quel modello. Nonostante le conseguenze sociali drammatiche che colpiscono le aree dove l’industria aveva maggiormente fornito risposte occupazionali, come il fabrianese o l’entroterra maceratese, sembra affermarsi un senso di fiducia nelle capacità di recuperare occupazione attraverso un percorso di sostituzione dell’economia secondaria con la tradizionale economia primaria, integrata dal valore aggiunto del turismo e della produzione energetica da fonti rinnovabili. Appare addirittura che questa nuova possibilità assuma il carattere di un superamento dei principi e delle logiche del modello capitalista nella sua evoluzione globale e informatica. Un’alternativa ai ritmi di produzione e al consumismo, all’insegna dei principi di sostenibilità e di qualità. Un riscatto del locale e della continuità della storia contro il mercato unico e il presente assoluto. Può nascere davvero una risposta efficace nelle terre dell’Appennino che si basi su questo sguardo rivolto al passato per riprendere il filo spezzato della storia e della tradizione? Può costituirsi davvero, accanto ad uno slancio di innovazione culturale, una società alternativa nel cuore del mondo occidentale che rifiuti il consumismo e l’omologazione?

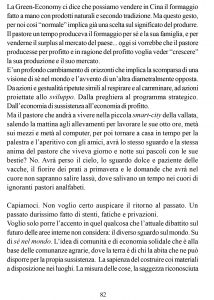

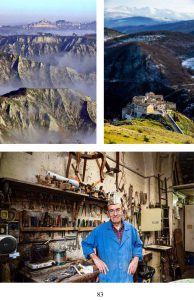

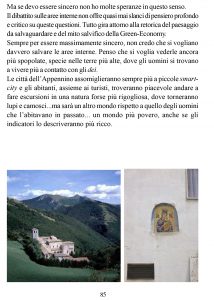

Accanto a esperienze confortanti ed a timidi segnali di ripresa o di ritorno alla dimensione “rurale” i dati ci dicono che la montagna continua a perdere abitanti, sebbene con ritmi assai più lenti che nel recente passato. La logica stringente della competitività della gestione dell’economia, sia pubblica che privata, porta alla concentrazione dei servizi nelle aree urbane della costa, rendendo sempre più difficile vivere lontano dal centro. Il modello delle smart cities condanna l’abitare disperso, proprio delle aree montane, come modello di inefficienza energetica. L’area montana, in concreto, non sembra affatto essere un modello vincente, ma una realtà comunque perdente che trova ragione solo in funzione della città, e come compensazione dell’urbanesimo. Si pongono allora nuove domande: è forse troppo semplicistico e/o nostalgico guardare alle aree interne come ad una nuova Arcadia felice? L’alternativa rurale esiste davvero? In altri termini, esiste oggi una società che può dirsi davvero “rurale” o i modi del vivere e del consumare sono ormai gli stessi in città come fuori della città? La destrutturazione delle aree interne e la proiezione verso le sole economie del turismo, della cultura classica e della produzione agricola di qualità non segnano forse un’ancora maggiore dipendenza dell’area montana rispetto alla conurbazione adriatica? Non rischiamo di trasformare l’Appennino in un grande parco vacanze per lo svago ed il ristoro di chi è ancora più profondamente asservito alle logiche del produttivismo esasperato e dell’economia globalizzata? Non è questa immagine di “alternativa ambientalista”, di “green economy” che viene associata al futuro delle aree interne, un’immagine solo retorica, perfettamente funzionale al sistema che sembra apparentemente contraddire? Come l’Italia tende ad essere periferizzata rispetto alle nuove e vecchie centralità europee e mondiali, spinta verso l’assunzione di un ruolo di luogo ludico-erotico, riserva di classicità e di bei paesaggi per lo svago dei nuovi “padroni del vapore”, così l’Appennino tende ad essere visto

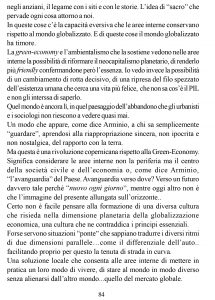

come controluce della città, dove rifugiarsi per compensare l’alienazione del vivere. L’alternativa solo apparente delle aree interne può assumere concretezza soltanto attribuendo “struttura” e “anima” alle comunità che vivono tra i monti e comprendendo che un ritorno all’antica dimensione rurale è impossibile, ma che dalla tradizione occorre formarne una nuova che dovrà sapersi imporre nel mondo globalizzato. Ciò comporta la relativizzazione dell’idea di “centro” e l’ideazione di nuove modalità decentrate di concepire i servizi, di produrre e consumare energia, di fare artigianato e manifattura. Ciò prefigura una “rivoluzione” dei fondamenti del vivere sociale, dove in luogo della competizione si assuma la solidarietà, in luogo del consumo – anche del consumo sostenibile – si assuma l’autolimitazione, in luogo della tutela dell’ambiente il senso di coappartenenza fra tutte le cose.

Gruppo Sunesis

Marco Meneghini

Franco Arminio

Carlo Brunelli